粉条工业化背后:传统手艺消逝,文化记忆何处安放?

摘要:

工业化粉条:传统手艺的末路狂欢?4月22日,四川省仁寿县文宫镇,在四川莾仁食品有限公司的生产车间里,我们看到的是一幅热火朝天的景象:机器轰鸣,自动化的生产线高速运转,一根根色泽...

摘要:

工业化粉条:传统手艺的末路狂欢?4月22日,四川省仁寿县文宫镇,在四川莾仁食品有限公司的生产车间里,我们看到的是一幅热火朝天的景象:机器轰鸣,自动化的生产线高速运转,一根根色泽... 工业化粉条:传统手艺的末路狂欢?

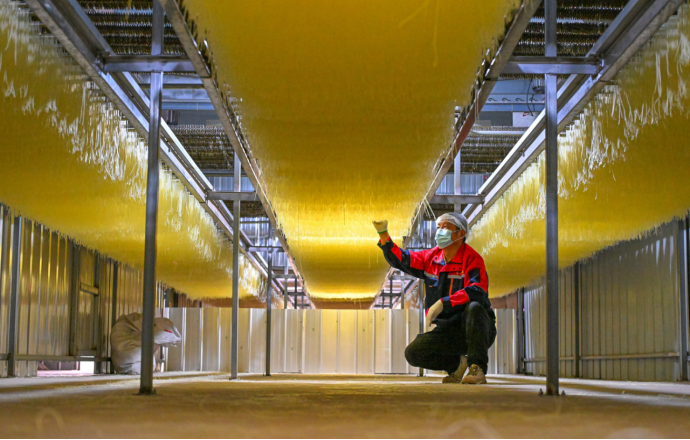

4月22日,四川省仁寿县文宫镇,在四川莾仁食品有限公司的生产车间里,我们看到的是一幅热火朝天的景象:机器轰鸣,自动化的生产线高速运转,一根根色泽透亮的粉条快速成型。这场景,若是不加思索,或许会让人觉得这是现代工业的胜利,是传统技艺在新时代的华丽转身。然而,我却从中嗅到了一丝不安的味道。

机器轰鸣下的乡愁变味

不可否认,工业化生产极大地提高了效率,产量也远非传统手工作坊所能企及。但问题是,当粉条不再是那个需要在院坝里晾晒,充满阳光味道的食物,当它从家庭餐桌上的温馨记忆,变成流水线上冰冷的商品时,我们还能从中找到多少乡愁的味道?

我始终认为,食物不仅仅是满足口腹之欲的工具,它更承载着一方水土的文化记忆,凝聚着一代又一代人的情感。手工制作的粉条,每一根都带着制作者的体温,带着时间沉淀的味道。而工业化的粉条,虽然外观光鲜,口感爽滑,却总觉得少了点什么,少了那份人情味,那份独一无二的地域特色。

现代化的机器的确解放了生产力,但同时也可能扼杀了传统手艺的灵魂。当所有的粉条都变得一个模样,当它们不再带有任何个性和差异时,我们还能称之为“非遗”吗?这难道不是对“非遗”的一种变相亵渎?更像是传统手艺在被工业化浪潮吞噬前的最后一次狂欢,一次徒劳的挣扎。

非遗光环下的商业算盘

作为仁寿县非物质文化遗产项目粉条传统制作技艺的第四代传承人,90后的帅小伙—— 帅鹏飞,选择了在创新中传承。这话说得漂亮,但细细琢磨,却总觉得哪里不对劲。非遗,难道真的可以任人打扮,成为商业利益的遮羞布?

情怀与利益的左右互搏

帅鹏飞说,非遗不应只是散落在岁月里的记忆,而应是活态延续的技艺。这话听起来冠冕堂皇,但实际操作中,所谓的“活态延续”,往往变成了对传统技艺的粗暴改造,甚至是彻底的颠覆。优化生产流程、提升产品品质,借助电商平台拓宽销路……这些手段本身无可厚非,但如果仅仅是为了迎合市场,为了追求利润最大化,而牺牲了传统技艺的精髓,那这样的“传承”还有什么意义?

非遗的价值,在于它的独特性,在于它所蕴含的文化基因。如果为了适应工业化生产,为了满足大众口味,而对传统技艺进行大刀阔斧的修改,那最终生产出来的,恐怕只能是一种似是而非的工业品,一种失去了灵魂的躯壳。

我并非反对创新,更不是要将非遗束之高阁。但创新必须建立在尊重传统的基础上,必须以保护和传承传统技艺为前提。如果创新仅仅是为了商业利益,为了让非遗成为一种营销噱头,那这样的创新,只会让非遗加速走向消亡。帅鹏飞的“创新”,究竟是情怀的驱动,还是利益的诱惑?恐怕只有他自己心里最清楚。

紫土地的馈赠与被透支的未来

仁寿县得天独厚的自然条件,孕育了制作粉条的优质原料。亚热带湿润气候,肥沃的紫色土壤,富含钙、磷、钾等营养元素,特别适合红薯、玉米、豌豆等作物的生长。这片土地,仿佛是为粉条而生的。然而,这种看似永恒的馈赠,是否正在被我们无情地透支?

环境成本谁来买单?

大规模的工业化生产,必然伴随着对资源的消耗和对环境的破坏。大量的用水,能源的消耗,废水的排放……这些都会对当地的生态环境造成不可逆的影响。我们享受着廉价的粉条,享受着工业化带来的便利,却很少有人去关注,这背后隐藏着巨大的环境成本。

紫土地的肥沃,并非取之不尽、用之不竭。过度的种植,不合理的施肥,都会导致土壤退化,影响农作物的品质。如果我们只顾眼前的利益,而忽视了对土地的保护,那最终只会涸泽而渔,自掘坟墓。

更令人担忧的是,一些企业为了降低成本,可能会偷工减料,使用劣质原料,甚至违规排放污染物。这些行为,不仅损害了消费者的健康,也破坏了当地的生态环境。政府监管的缺失,企业的唯利是图,消费者的麻木不仁……这些因素共同构成了对环境的巨大威胁。

我们不能只看到粉条带来的经济效益,更要看到其背后的环境代价。我们需要重新审视我们的发展模式,我们需要更加重视环境保护,我们需要为子孙后代留下一个可持续发展的未来。否则,即使我们拥有再多的粉条,也无法弥补失去的青山绿水。

老手艺的黄昏:消失的村庄记忆

曾经,在以粉条制作为主导产业的村庄里,家家户户的院落里都挂满了晶莹剔透的粉条,空气中弥漫着红薯淀粉特有的甜香。那是一幅充满生活气息的画面,那是属于一代人的集体记忆。但如今,随着工业化的推进,这样的景象正在逐渐消失。

当粉条不再是家家户户的味道

工业化的生产,将粉条制作从家庭作坊转移到了现代化工厂。村民们不再需要自己磨粉、漏条、晾晒,他们只需要在工厂里上班,成为生产线上的一个环节。虽然收入增加了,生活水平提高了,但同时也失去了一些东西,失去了一种独特的文化,失去了一种与土地的连接。

过去,制作粉条是村民们生活的一部分,是他们世代相传的手艺。每一个家庭都有自己独特的配方和制作方法,每一根粉条都带着不同的味道,带着不同的故事。而现在,所有的粉条都出自同一条生产线,都遵循同样的标准,都变得千篇一律,失去了个性。

更令人担忧的是,随着老一辈手艺人的逐渐老去,年轻人对传统技艺的兴趣越来越淡薄。他们更愿意去城市里打工,追求更高的收入和更舒适的生活,而不是留在农村,继续从事辛苦的粉条制作。老手艺面临着后继无人的困境,传统的村庄文化也面临着消亡的危机。

我们不能仅仅用经济指标来衡量发展的成败,我们更要关注发展对文化和社会的影响。如果为了追求经济增长,而牺牲了我们的传统文化,那这样的发展还有什么意义?我们应该如何保护我们的村庄记忆,如何传承我们的老手艺,这是我们必须认真思考的问题。

标准化与个性化:舌尖上的选择困境

在工业化生产的浪潮下,标准化似乎成为了不可避免的趋势。然而,对于美食而言,标准化真的意味着进步吗?当所有的粉条都追求统一的口感、统一的外观,我们是否也在失去味蕾上的惊喜和多样性?

工业化生产线能否复制手工的灵魂?

手工制作的粉条,由于受到原料、气候、工艺等多种因素的影响,每一批、每一根都可能存在细微的差异。正是这些差异,赋予了它们独特的个性和魅力。而工业化生产,追求的是高度的统一性和稳定性,试图消除一切不确定因素。这在提高效率的同时,也抹杀了食物的个性。

我并非否定标准化本身,在食品安全和卫生方面,标准化无疑是必要的。但问题是,我们是否应该将标准化推向极致,让所有的食物都变得一个模样?我们是否应该牺牲食物的个性,来换取生产效率的提升?

对于追求效率的生产者来说,标准化无疑是最佳选择。它可以降低成本,提高产量,方便管理。但对于消费者来说,标准化却意味着选择的减少,意味着味觉的单调。我们只能在千篇一律的工业品中做出选择,而无法体验到手工美食带来的惊喜和感动。

在标准化与个性化之间,我们应该如何平衡?我们是否应该为手工美食留下一片生存空间?我们是否应该鼓励生产者在保证食品安全的前提下,保留食物的个性?这是一个值得我们深思的问题。毕竟,舌尖上的选择,关乎的不仅仅是口腹之欲,更关乎我们对文化多样性的尊重和保护。

电商平台的喧嚣与真实的餐桌

在信息爆炸的时代,电商平台为传统产品提供了更广阔的销售渠道。帅鹏飞借助电商平台,成功地将仁寿粉条推向了全国市场。然而,电商平台的繁荣背后,也隐藏着一些值得警惕的问题。

流量至上的时代,谁为品质坚守?

电商平台的核心逻辑是流量至上。商家为了获取更多的曝光和销量,往往会采取各种营销手段,甚至不惜虚假宣传,以次充好。消费者在面对琳琅满目的商品时,很难辨别真伪,很容易被虚假宣传所迷惑。

在电商平台上,价格往往成为决定消费者选择的关键因素。为了争夺市场份额,商家们会不断压低价格,甚至不惜牺牲产品质量。低价竞争导致劣币驱逐良币,真正注重品质的商家反而难以生存。

更令人担忧的是,一些商家为了降低成本,可能会采用不正当手段,如刷单、刷好评等,来欺骗消费者。这些行为不仅损害了消费者的利益,也破坏了电商平台的公平竞争环境。

我们不能只看到电商平台带来的便利和繁荣,更要看到其背后的问题和风险。我们需要更加理性的消费,更加关注产品的品质,而不是仅仅被低价所吸引。电商平台也需要加强监管,打击虚假宣传,营造公平竞争的市场环境。只有这样,才能让消费者真正享受到优质的产品和服务,才能让传统美食在电商平台上健康发展。

非遗工坊:一场精心策划的怀旧演出?

帅鹏飞计划建立“粉条技艺非遗工坊”,让游客亲手体验传统漏粉工艺,感受手工制作的温度。这听起来很美好,但我不禁要问:这究竟是真实的文化传承,还是一场精心策划的怀旧演出?

文化传承还是变相圈地?

非遗工坊的概念并不新鲜,很多地方都在尝试通过这种方式来推广传统文化,吸引游客。但实际效果往往差强人意。一些非遗工坊,只是简单地将传统技艺展示出来,缺乏互动性和体验性,游客走马观花,毫无收获。

更令人担忧的是,一些非遗工坊,打着文化传承的旗号,行圈地敛财之实。他们利用非遗的名义,获取政府补贴,吸引游客投资,却并没有真正投入到文化传承中。游客被高昂的门票和粗制滥造的体验项目所欺骗,非遗也因此蒙羞。

要真正做好非遗工坊,需要投入大量的心血和资金,需要对传统技艺进行深入研究和挖掘,需要设计出真正能够吸引游客,并让他们有所收获的体验项目。更重要的是,需要有一颗真正热爱传统文化的心,而不是仅仅把非遗当作一种赚钱的工具。

帅鹏飞的非遗工坊,能否避免重蹈覆辙?能否真正让游客体验到传统粉条制作的乐趣,感受到手工制作的温度?我对此表示怀疑。毕竟,在商业利益的驱动下,真正能够坚守文化理想的人,少之又少。

谁的非遗,谁的舞台?

仁寿县正在推动粉条制作技艺申报更高层级的非遗名录,同时鼓励更多像帅鹏飞这样的年轻人加入传承队伍。这看似一片欣欣向荣,但仔细想想,这真的是对非遗最好的保护方式吗?

当传统技艺沦为地方政绩的工具

很多地方政府都将非遗申报视为一项重要的政绩工程。成功申报一项非遗,不仅可以提升地方知名度,还可以吸引投资,促进旅游业发展。然而,这种功利化的做法,往往导致对非遗的过度开发和商业化,最终损害了非遗的文化价值。

一些地方政府为了迎合上级部门的要求,可能会对非遗进行包装和改造,使其符合官方的审美标准。这种做法,不仅扭曲了非遗的真实面貌,也剥夺了当地民众的文化认同感。

更令人担忧的是,一些地方政府可能会利用非遗的名义,进行不正当的土地开发和资源掠夺。他们将非遗作为一种工具,为自己的利益服务,而忽视了对非遗本身的保护。

非遗是属于人民的,而不是属于政府的。政府应该尊重非遗的文化属性,保护非遗的真实面貌,而不是将非遗当作一种政绩工具,一种牟利手段。只有当非遗真正回归人民,才能焕发出勃勃生机,才能得到真正的传承和发展。

还没有评论,来说两句吧...